Boletín Semanal de Situación Internacional

Semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2025

RESUMEN EJECUTIVO

Hoy empezamos con una gran noticia: el día 11 de noviembre recibiremos la visita de Josep Borrell en el Círculo del Liceo, en un almuerzo coloquio especial para miembros del IRF y socios del Círculo, gracias a las gestiones de José García Reyes y de Santi Fisas. Los miembros en activo del IRF han recibido ya el Save the Date en la comunidad de Whatsapp.

Regresamos a la actualidad, para constatar algo que desde hace años se intuía entre bastidores: el andamiaje liberal que EE. UU. levantó en 1945 comienza a desmoronarse. Washington abandona el multilateralismo para practicar un mercantilismo coercitivo, recorta USAID, subordina la diplomacia a aranceles y transforma su hegemonía normativa en un “imperio transaccional” que castiga o premia según la lealtad política. Esa mutación deja un vacío que China y Rusia se apresuran a llenar con instituciones propias —del AIIB a la Ruta de la Seda— y acelera la construcción de un orden pos‑occidental que ya no necesita el sello estadounidense para legitimar sus reglas.

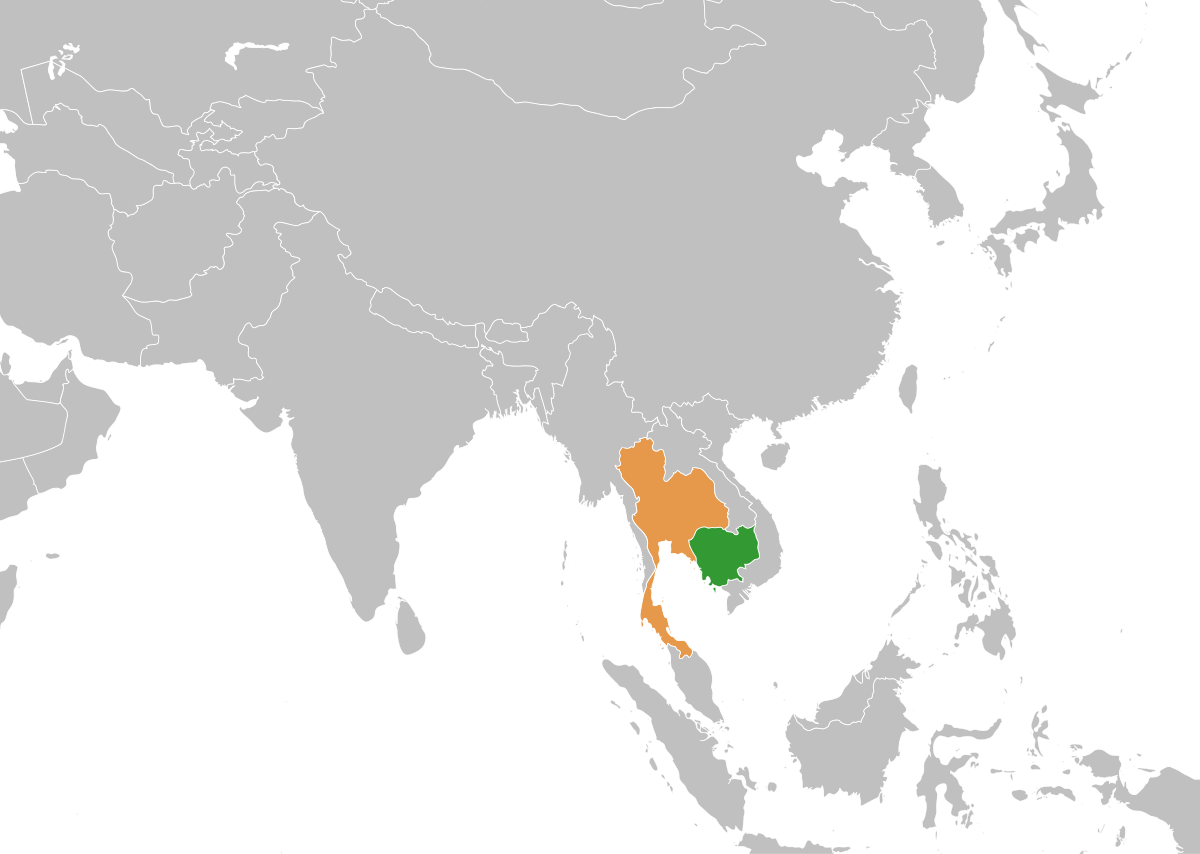

La sacudida se extiende al Sudeste Asiático: el choque fronterizo Tailandia‑Camboya, primera crisis humanitaria seria de ASEAN, desnuda las costuras de un bloque erigido sobre la premisa de “no interferencia”. Con miles de desplazados y rutas comerciales cortadas, la disputa ofrece a Pekín y Washington un nuevo escenario de competencia por la mediación, recordando que incluso conflictos “menores” pueden convertirse en aceleradores geopolíticos cuando la arquitectura regional carece de resortes efectivos.

El tercer signo de los tiempos es la consolidación de un sistema de “preferencia imperial” en el comercio global: tarifas del 35 % contra Canadá por reconocer Palestina o del 15 % para que Europa compre paz arancelaria ilustran cómo el comercio se ha vuelto rehén de la geopolítica. Y mientras tanto, la alianza EE. UU.–India —pieza clave para contener a China— se derrumba en solo seis meses, víctima del choque entre el pragmatismo energético de Nueva Delhi y el dogmatismo arancelario de la Casa Blanca. El vacío lo llena un acercamiento exprés a Pakistán que humilla a Modi y disloca el Quad.

En conjunto, estos episodios revelan un patrón nítido: fragmentación sistémica, uso armamentístico de la interdependencia y diplomacia de saldo que sacrifica estrategia a corto plazo. El mundo que emerge será más volátil y menos predecible, pero también premiará a quienes sepan leer la nueva cartografía multipolar con visión larga y cintura cultural.

I. EL DESMANTELAMIENTO DEL ORDEN LIBERAL DESDE ADENTRO

La deconstrucción sistemática de siete décadas de institucionalismo

La administración Trump ha iniciado lo que Foreign Policy describe como "el desmantelamiento del orden liberal internacional desde adentro". Esta no es una simple retirada del multilateralismo, sino una transformación deliberada hacia un sistema donde Estados Unidos utiliza su poder hegemónico para extraer concesiones bilaterales, abandonando el marco institucional que él mismo construyó.

La arquitectura de la deconstrucción

El proceso se manifiesta en múltiples dimensiones. En el ámbito institucional, la reducción sistemática de programas de USAID y el Departamento de Estado ha debilitado la capacidad estadounidense para promover democracia y derechos humanos globalmente. Como señala un analista de Foreign Policy: "No se trata solo de recortes presupuestarios, sino de una redefinición fundamental de lo que significa el liderazgo estadounidense en el siglo XXI".

La priorización de acuerdos bilaterales sobre marcos multilaterales representa una ruptura con décadas de política exterior bipartidista. Donde anteriormente Estados Unidos buscaba crear reglas universales que beneficiaran a todos los actores (aunque bajo su liderazgo), ahora persigue ventajas específicas y extractivas en cada relación bilateral.

El uso de aranceles como diplomacia coercitiva

Los aranceles han evolucionado de herramientas comerciales a instrumentos de coerción diplomática integral. El caso canadiense es paradigmático: el arancel del 35% impuesto por el reconocimiento de Palestina como estado demuestra cómo consideraciones geopolíticas ahora determinan políticas comerciales. Esta función agresiva del comercio marca el fin de la separación entre economía y política que caracterizó el orden liberal.

Implicaciones para el sistema internacional

El vacío de liderazgo institucional que genera esta retirada estadounidense está siendo llenado por actores alternativos. China ha intensificado su promoción de instituciones como el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras que Rusia busca consolidar espacios de influencia en Eurasia y África. Más significativamente, potencias medias están desarrollando marcos de cooperación que excluyen explícitamente a Estados Unidos.

Como observa un diplomático europeo citado por Foreign Policy: "Estados Unidos está destruyendo el sistema que le dio su hegemonía. La pregunta no es si otros llenarán el vacío, sino qué tipo de orden emergerá de esta fragmentación".

Perspectivas contrastadas

Los defensores de esta transformación argumentan que el orden liberal se había vuelto una camisa de fuerza que limitaba la capacidad estadounidense de competir con China y otros rivales. Desde esta perspectiva realista, el multilateralismo era un lujo que Estados Unidos ya no podía permitirse en una era de competencia entre grandes potencias.

Los críticos, sin embargo, sostienen que esta estrategia es fundamentalmente autodestructiva. Al abandonar las instituciones que legitimaban su liderazgo global, Estados Unidos se reduce a una potencia más entre otras, perdiendo la capacidad de establecer reglas y normas que otros sigan voluntariamente.

II. TAILANDIA-CAMBOYA: LA PRIMERA CRISIS DE ASEAN EN DÉCADAS

Cuando las fronteras coloniales encuentran el nacionalismo moderno

El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya ha evolucionado de una disputa territorial histórica a la primera crisis humanitaria significativa en ASEAN desde su fundación. Los 800 kilómetros de frontera no demarcada, legado de la administración colonial francesa, se han convertido en el epicentro de una confrontación que desafía los principios fundamentales de la organización regional.

Cronología de una escalada predecible

La crisis actual tiene raíces profundas en disputas territoriales no resueltas, pero su escalada refleja dinámicas políticas internas en ambos países. En Tailandia, el gobierno militar enfrenta presiones nacionalistas que demandan una postura firme ante Camboya. En Phnom Penh, el régimen de Hun Sen busca legitimidad a través del nacionalismo anti-tailandés, una estrategia históricamente efectiva.

El punto de no retorno llegó el 24 de julio con la confrontación militar que resultó en la captura de 20 soldados camboyanos. Según el reporte de World Vision, "la situación humanitaria se deterioró rápidamente cuando las comunidades fronterizas, tradicionalmente integradas por lazos familiares y comerciales, se vieron forzadas a elegir lealtades nacionales".

Dimensiones Humanitarias Subestimadas

Los desplazamientos masivos han afectado a comunidades que durante generaciones vivieron de manera transfronteriza. Las familias separadas por líneas arbitrarias trazadas en mapas coloniales ahora enfrentan la realidad de fronteras militarizadas. Los corredores comerciales que conectaban mercados rurales han sido interrumpidos, generando escasez de alimentos y medicinas en áreas remotas.

El impacto económico trasciende lo local. Las cadenas de suministro regionales, particularmente en agricultura y manufactura textil, han sufrido disrupciones significativas. Como nota un analista económico regional: "ASEAN se construyó sobre la premisa de que la integración económica haría impensables los conflictos militares. Esta crisis desafía esa suposición fundamental".

El Dilema de ASEAN: No interferencia vs. responsabilidad regional

La crisis expone las limitaciones estructurales de ASEAN. El principio de no interferencia, pilar de la organización desde 1967, impide una mediación efectiva en conflictos entre estados miembros. Sin embargo, las consecuencias humanitarias y económicas del conflicto afectan a toda la región, creando presión para una respuesta colectiva.

La respuesta tibia de ASEAN ha abierto espacio para la mediación externa. China, con intereses económicos significativos en ambos países, ha ofrecido sus "buenos oficios". Estados Unidos, preocupado por la influencia china en la región, ha sugerido que el conflicto podría requerir "atención internacional". Esta competencia por el papel de mediador transforma una disputa bilateral en un proxy de la competencia entre grandes potencias.

Precedentes peligrosos para la estabilidad regional

El conflicto establece precedentes preocupantes para otras disputas territoriales en la región. Las tensiones en el Mar de China Meridional, las disputas fronterizas entre Myanmar y Bangladesh, y los conflictos marítimos entre Indonesia y Malasia podrían verse influenciados por cómo se resuelve esta crisis.

Como advierte un ex-diplomático de ASEAN: "Si no podemos manejar una disputa fronteriza terrestre entre dos de nuestros miembros más pequeños, ¿cómo pretendemos mediar en conflictos que involucran a China o potencias externas?"

Oportunidades en la crisis

Paradójicamente, la crisis también presenta oportunidades. La necesidad urgente de mecanismos de resolución de conflictos podría catalizar reformas institucionales en ASEAN. La presión humanitaria podría generar nuevos marcos de cooperación en gestión de crisis y protección de poblaciones vulnerables.

Más fundamentalmente, la crisis podría forzar a ASEAN a evolucionar de un club diplomático a una organización con capacidades operativas reales. Como observa un académico especialista en la región: "Las crisis definen a las instituciones. ASEAN puede emerger fortalecida si demuestra capacidad de adaptación, o puede revelarse como irrelevante en la era de competencia entre grandes potencias".

III. LA GUERRA COMERCIAL COMO SISTEMA DE PREFERENCIA IMPERIAL

Del multilateralismo al mercantilismo coercitivo

The Economist caracteriza acertadamente el nuevo orden comercial trumpiano como un "sistema de preferencia imperial". Más de 100 días después del "Liberation Day", emerge una arquitectura comercial global basada en la coerción económica sistemática y la extracción de concesiones bilaterales. Esta transformación marca el fin del multilateralismo comercial y el inicio de una era de mercantilismo agresivo que recuerda más al siglo XIX que al XXI.

La arquitectura de la coerción económica

El sistema opera a través de múltiples mecanismos de presión. Los aranceles punitivos del 35% a Canadá por reconocer Palestina demuestran cómo consideraciones geopolíticas determinan políticas comerciales. Los aranceles "recíprocos" del 10% al 41%, justificados por "injusticias" percibidas, revelan la naturaleza arbitraria y personalizada de las decisiones comerciales.

Los "acuerdos de protección" con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur ilustran el modelo extractivo: aranceles "reducidos" al 15% a cambio de inversiones masivas en Estados Unidos y apertura de mercados. Como señala The Economist: "No son acuerdos comerciales en el sentido tradicional, sino tributos pagados por el privilegio de comerciar con el imperio americano".

Mecanismos de extracción imperial

El ultimátum del 1 de agosto para negociaciones comerciales estableció un precedente de diplomacia coercitiva que trasciende lo comercial. Los países enfrentaron una elección binaria: capitular a las demandas estadounidenses o enfrentar aranceles prohibitivos. Esta dinámica elimina la reciprocidad y el beneficio mutuo que caracterizaban el comercio internacional moderno.

La condicionalidad política representa una innovación particularmente perniciosa. El comercio ya no se basa en ventajas comparativas o eficiencias económicas, sino en lealtad política y alineamiento geopolítico. Países como Canadá descubren que décadas de integración económica pueden deshacerse por posiciones diplomáticas que Washington considera inaceptables.

Respuestas estratégicas y fragmentación global

La respuesta europea ilustra la capitulación táctica de aliados tradicionales. La promesa de cientos de miles de millones en inversiones estadounidenses representa una transferencia masiva de riqueza que distorsiona la asignación eficiente de capital. Como observa un economista europeo: "Estamos pagando por el privilegio de mantener relaciones comerciales que antes considerábamos mutuamente beneficiosas".

China ha respondido acelerando la construcción de alternativas institucionales. El fortalecimiento del RCEP, la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la promoción de monedas alternativas al dólar representan esfuerzos sistemáticos por crear un orden comercial paralelo. La ironía es que el unilateralismo estadounidense está catalizando exactamente el tipo de desafío hegemónico que pretendía prevenir.

Consecuencias económicas de largo plazo

La fragmentación del sistema comercial global tendrá consecuencias duraderas. Las cadenas de suministro integradas, construidas durante décadas de globalización, se están desmantelando en favor de bloques regionales menos eficientes pero políticamente más seguros. Los costos de esta fragmentación serán pagados por consumidores globales a través de precios más altos y menor innovación.

Más fundamentalmente, la politización extrema del comercio está erosionando la confianza en las reglas internacionales. Si Estados Unidos puede cambiar unilateralmente las reglas del juego basándose en consideraciones políticas, otros países tienen incentivos para desarrollar sistemas alternativos que los protejan de la coerción estadounidense.

El fin de la globalización liberal

Lo que presenciamos no es simplemente una guerra comercial, sino el fin de la globalización liberal como la conocimos. El nuevo sistema se caracteriza por la fragmentación en bloques, la politización de las decisiones económicas, y la subordinación del comercio a consideraciones geopolíticas.

Como concluye The Economist: "Trump piensa que está ganando en comercio, pero América perderá. Al destruir el sistema que le dio ventajas estructurales, Estados Unidos se reduce a competir en términos puramente coercitivos con rivales que tienen menos que perder".

IV. EL COLAPSO DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA EE.UU.-INDIA

Cuando el pragmatismo energético encuentra el transaccionalismo extremo

El deterioro dramático de las relaciones Trump-Modi en apenas seis meses representa una de las rupturas geopolíticas más significativas del año. La alianza estratégica EE.UU.-India, considerada pilar de la estrategia occidental contra China, se desmorona por una combinación tóxica de mercantilismo trumpiano, pragmatismo energético indio, y dinámicas de orgullo nacional que ambos líderes subestimaron.

Anatomía de una ruptura geopolítica

La velocidad del deterioro es tan notable como su profundidad. En febrero, Trump abrazaba a Modi en el Despacho Oval, llamándolo "gran amigo". Seis meses después, impone aranceles del 25% a India y la describe como una "economía muerta", equiparándola con Rusia como adversario económico. Esta transformación revela tanto la volatilidad del liderazgo trumpiano como la fragilidad de alianzas basadas en relaciones personales.

El Financial Times identifica múltiples factores desencadenantes. Las compras indias de petróleo ruso, que representan la mayor fuente de suministro energético del país, se han convertido en el símbolo de una disputa más profunda sobre autonomía estratégica versus alineamiento occidental. Como señala Marco Rubio: "India, en esencia, está ayudando a financiar el esfuerzo de guerra ruso".

El pragmatismo energético vs. la lealtad geopolítica

La posición india refleja un cálculo estratégico complejo. Con 1.4 mil millones de habitantes y una economía en rápido crecimiento, India no puede permitirse interrupciones energéticas por consideraciones geopolíticas. Los descuentos significativos en petróleo ruso (reportados entre 20-30% bajo precios de mercado) representan ahorros de miles de millones de dólares anuales.

Más fundamentalmente, la disputa revela concepciones incompatibles sobre soberanía estratégica. India, con una tradición de no alineamiento que se remonta a Nehru, rechaza la idea de que debe subordinar sus intereses nacionales a las prioridades geopolíticas estadounidenses. Como observa C. Raja Mohan: "India, con mayor confianza sobre su creciente papel en el mundo, siente menos necesidad de comprometerse con Estados Unidos en temas políticos centrales".

El factor Pakistán: Realineamiento en Asia del Sur

El acercamiento simultáneo de Trump a Pakistán añade una dimensión particularmente provocativa a la crisis. La nominación de Trump para el Nobel de la Paz por parte de Islamabad, los aranceles preferenciales del 19% (versus 25% para India), y el almuerzo de dos horas entre Trump y el jefe del ejército pakistaní Asim Munir señalan un realineamiento fundamental en Asia del Sur.

La promesa trumpiana de desarrollar las "reservas masivas de petróleo" pakistaníes, con la sugerencia de que Pakistán podría "vender petróleo a India", está diseñada para humillar a Nueva Delhi. Esta instrumentalización de la rivalidad histórica India-Pakistán para obtener ventajas comerciales representa una nueva forma de diplomacia coercitiva.

Implicaciones para la contención China

El colapso de la alianza EE.UU.-India tiene consecuencias estratégicas que trascienden Asia del Sur. El Quad (Estados Unidos, India, Japón, Australia), considerado el núcleo de la estrategia Indo-Pacífico, pierde coherencia sin una relación sólida Washington-Nueva Delhi. China, principal beneficiario de esta ruptura, puede ahora explotar las fisuras en la coalición occidental.

La ironía es que el transaccionalismo extremo de Trump está debilitando exactamente las alianzas necesarias para competir con China. Como señala Ashley Tellis del Carnegie Endowment: "Al tratar a India como un socio comercial más, Trump ignora que la contención china requiere alianzas basadas en intereses estratégicos compartidos, no en transacciones comerciales".

Dinámicas internas y orgullo nacional

La crisis también refleja dinámicas políticas internas en ambos países. En India, la oposición ha capitalizado rápidamente el "fracaso" de Modi para mantener buenas relaciones con Washington. Rahul Gandhi, líder de la oposición, ironizó: "Todo el mundo sabe que la economía india es una economía muerta. El presidente Trump ha declarado un hecho".

En Estados Unidos, la ruptura con India ilustra las limitaciones del enfoque transaccional de Trump. Las alianzas estratégicas requieren inversión a largo plazo en relaciones institucionales y personales que trascienden los ciclos políticos. Al reducir todas las relaciones a transacciones comerciales inmediatas, Trump destruye el capital político acumulado durante décadas.

Oportunidades para realineamientos alternativos

La ruptura EE.UU.-India abre oportunidades para nuevos alineamientos geopolíticos. El fortalecimiento de vínculos India-Rusia-China, aunque complejo dado las tensiones fronterizas sino-indias, representa una pesadilla estratégica para Washington. Más probable es el desarrollo de alianzas Sur-Sur que excluyan a las potencias occidentales.

La Unión Europea, preocupada por la pérdida de un socio democrático crucial, podría intensificar sus vínculos con India independientemente de las posiciones estadounidenses. Japón, que mantiene excelentes relaciones con Nueva Delhi, podría emerger como mediador en una eventual reconciliación.

Lecciones sobre alianzas en la era Trump

El caso indio ilustra cómo el transaccionalismo extremo es fundamentalmente incompatible con la construcción de alianzas duraderas. Las relaciones estratégicas requieren comprensión mutua de intereses nacionales legítimos, flexibilidad para acomodar diferencias, y visión de largo plazo que trascienda beneficios comerciales inmediatos.

Como concluye Christopher Clary del Stimson Center: "India ha luchado por manejar a un wheeler-dealer en la Casa Blanca, pero la responsabilidad es mutua. Trump nunca entendió que las alianzas estratégicas no se pueden reducir a balances comerciales".

V. LO QUE SE SUSURRA EN LOS CÍRCULOS: INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

La politización extrema amenaza las capacidades de inteligencia

Las revelaciones de Tulsi Gabbard sobre el reporte de inteligencia de 2017 han generado alarma en círculos especializados por razones que trascienden la política partidista. Larry Pfeiffer, veterano de NSA, ODNI y CIA, describe la desclasificación como una "exposición gratuita" que amenaza capacidades operativas fundamentales de la comunidad de inteligencia estadounidense.

Daños operativos inmediatos y de largo plazo

El reporte desclasificado del House Permanent Select Committee on Intelligence contiene, según Pfeiffer, niveles de detalle sobre "tácticas, técnicas, procedimientos, fuentes y métodos" que pueden "inferirse fácilmente en casi cada instancia con las redacciones ligeras". La exposición de metodologías operativas no solo compromete operaciones actuales, sino que desalienta la cooperación futura de fuentes potenciales.

Como explica Pfeiffer en el podcast SpyTalk: "Si no pone en riesgo inmediato a las fuentes actuales, porque digamos que exfiltramos a la fuente de Rusia o donde sea, absolutamente desalienta a cualquiera en cualquier posición sensible en un gobierno extranjero de acercarse a uno de nuestros oficiales de caso y decir: 'Me encantaría compartir información con ustedes porque no me gustan los tipos que dirigen mi país'".

Erosión de relaciones de enlace

Las relaciones de enlace con servicios de inteligencia extranjeros, construidas durante décadas, se basan en confianza mutua y discreción absoluta. La politización de material ultra-sensible envía señales preocupantes a socios internacionales sobre la capacidad estadounidense de proteger información compartida.

Un ex-oficial europeo de inteligencia, hablando bajo condición de anonimato, observa: "Si Estados Unidos puede desclasificar material sensible por razones políticas internas, ¿qué garantías tenemos de que nuestra información compartida no sufrirá el mismo destino? Esto fuerza una recalibración de nuestros protocolos de intercambio".

Precedente peligroso para la seguridad nacional

La instrumentalización política de secretos de inteligencia establece un precedente que podría normalizarse en futuras administraciones. Si material clasificado puede desclasificarse para atacar a oponentes políticos, la integridad del sistema de clasificación se erosiona fundamentalmente.

Pfeiffer advierte sobre las consecuencias sistémicas: "Definitivamente hay preocupación de que vamos a perder nuestra capacidad de recopilar información de esas personas debido a este tipo de exposición gratuita". La pérdida de capacidades de recolección humana (HUMINT) es particularmente preocupante en una era de competencia entre grandes potencias donde la inteligencia de calidad es crucial.

Impacto en el reclutamiento y retención de talento

La politización extrema también afecta la capacidad de la comunidad de inteligencia para atraer y retener talento. Profesionales de carrera que dedicaron décadas a construir redes de fuentes y desarrollar capacidades operativas ven su trabajo instrumentalizado para batallas políticas partidistas.

Un analista senior de la CIA, hablando confidencialmente, expresa la frustración generalizada: "Construimos estas capacidades para proteger la seguridad nacional, no para que sean munición en guerras políticas. Cuando nuestro trabajo se convierte en arma política, perdemos tanto efectividad operativa como credibilidad profesional".

VI. DIPLOMACIA EN MOVIMIENTO

Realineamientos silenciosos que definen el futuro

Mientras la atención mediática se centra en crisis visibles, desarrollos diplomáticos menos espectaculares están redefiniendo el mapa geopolítico global. Estos movimientos, aparentemente menores, revelan patrones de realineamiento que tendrán consecuencias duraderas.

El eje emergente Riad-Beijing-Moscú

La mediación china del acuerdo Arabia Saudí-Irán continúa generando dividendos diplomáticos para Beijing. Fuentes diplomáticas en el Golfo reportan intensificación de consultas trilaterales entre Arabia Saudí, China y Rusia sobre coordinación energética y estabilidad regional. Este eje emergente desafía directamente la influencia estadounidense en una región tradicionalmente bajo su hegemonía.

Europa busca autonomía estratégica real

La imposición de aranceles estadounidenses ha acelerado discusiones europeas sobre autonomía estratégica genuina. Documentos internos de la Comisión Europea, filtrados a medios especializados, revelan planes para reducir dependencias críticas de Estados Unidos en tecnología, defensa y energía. El objetivo es crear "espacios de soberanía europea" que permitan políticas independientes de Washington.

África: el continente de las oportunidades geopolíticas

La retirada estadounidense de programas de desarrollo ha creado vacíos que China, Rusia y potencias medias están llenando rápidamente. Turquía ha intensificado su diplomacia en África Occidental, mientras que India expande su presencia en África Oriental. El continente se convierte en el principal teatro de competencia por influencia entre potencias emergentes.

VII. NOTICIAS BREVES RELEVANTES

Corea del Norte-Corea del Sur: Distensión sorpresiva

Seúl desmantela altavoces de propaganda fronteriza

Señal de cambio político bajo el presidente Lee

Pyongyang responde con gestos recíprocos limitados

Implicaciones para la estrategia estadounidense en Asia Oriental

Finlandia considera reconocimiento de Palestina

Presidente finlandés anuncia "disposición" para el reconocimiento

Presión de opinión pública y partidos de izquierda

Tensión con posiciones tradicionales de política exterior

Posible efecto dominó en países nórdicos

Crisis energética en Europa Oriental

Interrupciones en suministro de gas ruso a través de Ucrania

Países del Grupo de Visegrád buscan alternativas urgentes

Aceleración de proyectos de energía renovable

Oportunidades para proveedores alternativos (GNL estadounidense, gas noruego)

Tensiones marítimas en el Índico

Incidentes entre patrulleras indias y chinas cerca de Maldivas

Escalada retórica sobre "libertad de navegación"

Sri Lanka ofrece mediación, busca mantener neutralidad

Implicaciones para rutas comerciales críticas

VIII. AGENDA DE LA PRÓXIMA SEMANA (5-11 agosto 2025)

Lunes 5 agosto:

Conversaciones de paz Tailandia-Camboya en Yakarta (mediación ASEAN)

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre crisis humanitaria

Martes 6 agosto:

Cumbre virtual UE-India sobre relaciones post-crisis con Estados Unidos

Anuncio esperado de nuevas sanciones estadounidenses a compradores de petróleo ruso

Miércoles 7 agosto:

Visita del Ministro de Relaciones Exteriores chino a Riad

Discusiones sobre coordinación energética y estabilidad regional

Jueves 8 agosto:

Reunión del Quad sin India (formato trilateral EE.UU.-Japón-Australia)

Debate en Bundestag alemán sobre autonomía estratégica europea

Viernes 9 agosto:

Cumbre de líderes africanos sobre "soberanía económica" en Addis Abeba

Anuncio de nuevas inversiones chinas en infraestructura continental

Fin de semana:

Reunión informal de ministros de comercio del RCEP

Consultas sobre respuesta coordinada a aranceles estadounidenses

IX. ANÁLISIS DE DISPARIDADES ENTRE FUENTES

Cuando las Narrativas Revelan Sesgos Institucionales

El análisis de múltiples fuentes especializadas revela diferencias significativas en la interpretación de eventos actuales, reflejando no solo sesgos editoriales sino marcos conceptuales fundamentalmente diferentes sobre el orden internacional.

Sobre el Orden Liberal Internacional:

Foreign Policy adopta una perspectiva alarmista, describiendo el "desmantelamiento desde adentro" como una traición a décadas de construcción institucional. Su enfoque refleja el consenso del establishment de política exterior estadounidense que ve las instituciones multilaterales como fundamentales para el liderazgo global de Estados Unidos.

The Economist, desde una perspectiva británica, es más analítico sobre las consecuencias económicas del unilateralismo trumpiano. Su caracterización del "sistema de preferencia imperial" sugiere cierta nostalgia por formas más sofisticadas de hegemonía, donde el poder se ejercía a través de reglas aparentemente universales.

Sobre el Conflicto Tailandia-Camboya:

Los reportes humanitarios de ReliefWeb se centran en consecuencias inmediatas para poblaciones civiles, evitando análisis geopolíticos más amplios. Esta perspectiva, aunque valiosa, subestima las implicaciones regionales del conflicto.

Fuentes asiáticas, consultadas de manera complementaria, enfatizan más las dinámicas internas de ASEAN y las oportunidades para mediación china, reflejando una comprensión más matizada de las dinámicas regionales.

Sobre la Guerra Comercial:

The Economist mantiene una perspectiva liberal clásica, enfatizando las ineficiencias económicas del proteccionismo trumpiano. Su análisis, aunque riguroso económicamente, subestima los beneficios políticos que Trump obtiene de su base electoral.

Financial Times, con su enfoque en mercados financieros, proporciona análisis más detallado sobre impactos sectoriales específicos, pero a veces pierde la perspectiva geopolítica más amplia.

Sobre las Relaciones EE.UU.-India:

Financial Times ofrece el análisis más equilibrado, incorporando perspectivas tanto estadounidenses como indias. Su cobertura refleja la comprensión de que esta ruptura tiene implicaciones que trascienden lo bilateral.

Fuentes indias, consultadas complementariamente, enfatizan más el orgullo nacional y la autonomía estratégica, mientras que fuentes estadounidenses tienden a centrarse en las "traiciones" indias a la alianza occidental.

X. CONCLUSIONES CLAVE: NAVEGANDO EL MUNDO POST-OCCIDENTAL

Patrones emergentes en la transformación del Orden Internacional

El análisis de la semana del 28 de julio al 4 de agosto de 2025 revela cinco patrones fundamentales que están redefiniendo el sistema internacional:

1. La aceleración de la fragmentación sistémica

Los eventos analizados no son desarrollos aislados sino manifestaciones de una fragmentación sistémica acelerada. Desde el desmantelamiento de instituciones multilaterales hasta el colapso de alianzas estratégicas, presenciamos la desintegración del orden unipolar que caracterizó las décadas posteriores a la Guerra Fría.

Esta fragmentación no es caótica sino que sigue patrones predecibles. Los actores buscan crear esferas de influencia regional, desarrollar instituciones alternativas, y reducir dependencias de sistemas controlados por potencias rivales. El resultado es un mundo multipolar caracterizado por la competencia entre sistemas de gobernanza alternativos.

2. El ascenso del transaccionalismo extremo

La diplomacia estadounidense bajo Trump ha evolucionado hacia un transaccionalismo extremo que subordina consideraciones estratégicas de largo plazo a beneficios comerciales inmediatos. Esta transformación está destruyendo el capital político acumulado durante décadas y erosionando la capacidad estadounidense de liderazgo global.

El caso indio es paradigmático: una alianza estratégica fundamental para la contención china se sacrifica por disputas comerciales menores y diferencias sobre compras energéticas. Esta miopía estratégica está facilitando exactamente los realineamientos geopolíticos que Estados Unidos busca prevenir.

3. La regionalización como respuesta a la incertidumbre global

Ante la incertidumbre generada por el unilateralismo estadounidense y la competencia entre grandes potencias, actores regionales buscan crear marcos de cooperación que les proporcionen mayor autonomía y previsibilidad. ASEAN, la Unión Europea, y organizaciones africanas enfrentan presión para desarrollar capacidades operativas reales.

La crisis Tailandia-Camboya ilustra tanto las limitaciones como las oportunidades de este proceso. ASEAN debe evolucionar de un club diplomático a una organización con capacidades de resolución de conflictos, o arriesgarse a la irrelevancia en una era de competencia entre grandes potencias.

4. La instrumentalización de la interdependencia económica

La globalización económica, que durante décadas se consideró un factor de estabilización, se ha convertido en un arma de coerción política. Los aranceles trumpianos, las sanciones occidentales, y las restricciones tecnológicas chinas demuestran cómo la interdependencia puede weaponizarse para obtener ventajas geopolíticas.

Esta instrumentalización está generando incentivos para la "desglobalización defensiva": países buscan reducir dependencias críticas y desarrollar capacidades autónomas en sectores estratégicos. El resultado es un mundo económicamente menos eficiente pero políticamente más fragmentado.

5. La erosión de la confianza institucional

La politización extrema de instituciones tradicionalmente técnicas (inteligencia, comercio, diplomacia) está erosionando la confianza necesaria para la cooperación internacional. Cuando las reglas pueden cambiarse unilateralmente por consideraciones políticas, los actores tienen incentivos para desarrollar sistemas alternativos.

Esta erosión es particularmente visible en la comunidad de inteligencia estadounidense, donde la instrumentalización política de información clasificada amenaza capacidades operativas fundamentales. La pérdida de confianza de socios internacionales tendrá consecuencias duraderas para la seguridad nacional estadounidense.

Implicaciones para Profesionales de Relaciones Internacionales

Para profesionales navegando este mundo post-occidental, emergen varias implicaciones prácticas:

Diversificación de marcos analíticos: Los marcos tradicionales basados en el orden liberal occidental son insuficientes para comprender dinámicas emergentes. Se requiere familiaridad con perspectivas china, rusa, india, y del Sur Global para anticipar desarrollos geopolíticos.

Énfasis en inteligencia regional: La fragmentación del sistema internacional hace crucial el conocimiento profundo de dinámicas regionales específicas. Los desarrollos globales se manifiestan de manera diferente en cada región según contextos históricos, culturales y económicos particulares.

Preparación para volatilidad extrema: La personalización de la diplomacia y el transaccionalismo extremo generan volatilidad sin precedentes. Alianzas que parecían sólidas pueden colapsar en meses, mientras que enemigos históricos pueden encontrar intereses comunes inesperados.

Desarrollo de Capacidades de Mediación: En un mundo fragmentado, la capacidad de mediar entre actores con marcos conceptuales diferentes se vuelve invaluable. Esto requiere comprensión profunda de múltiples perspectivas culturales y geopolíticas.

Reflexión final: El mundo que emerge

La semana analizada marca un punto de inflexión en la transición hacia un orden internacional post-occidental. Los eventos específicos son menos importantes que los patrones que revelan: la fragmentación sistémica, el ascenso del transaccionalismo, la regionalización defensiva, la weaponización de la interdependencia, y la erosión de la confianza institucional.

Este mundo emergente será más complejo, menos predecible, y potencialmente más conflictivo que el orden unipolar que reemplaza. Sin embargo, también ofrecerá oportunidades para actores que sepan navegar la complejidad multipolar con sofisticación estratégica y comprensión cultural profunda.

Para el International Relations Forum y sus lectores, el desafío es desarrollar marcos analíticos que capturen esta complejidad sin caer en el nihilismo o la nostalgia. El mundo post-occidental requiere nuevas formas de pensar sobre poder, legitimidad, y cooperación internacional. Nuestra capacidad de adaptación intelectual determinará nuestra relevancia en la era que emerge.

Este análisis se basa en fuentes especializadas incluyendo Foreign Policy, The Economist, Financial Times, SpyTalk, ReliefWeb, y reportes de organizaciones internacionales. Las perspectivas presentadas reflejan el estado del conocimiento al 4 de agosto de 2025 y están sujetas a desarrollos posteriores.