Los diplomáticos que desenterraron la memoria del mundo

Cuando los cónsules del siglo XIX redescubrieron el alba de la humanidad

En las arenas de Mesopotamia yace enterrada la primera palabra escrita de la humanidad. Allí, entre los montículos que el viento del desierto ha modelado durante milenios, duermen los ecos de Gilgamesh, el primer héroe que lloró por la mortalidad humana. Y fueron diplomáticos, no arqueólogos, quienes despertaron esas voces milenarias del sueño de la historia.

Esta es la extraordinaria crónica de cómo funcionarios consulares del siglo XIX, armados únicamente con curiosidad humanística y tiempo libre, se convirtieron en los descubridores de la cuna de la civilización. Una historia que Juan Luis Montero Fenollós narra magistralmente en "Mesopotamia: Historia de la Tierra de Gilgamesh", pero que trasciende la mera arqueología para convertirse en una reflexión sobre el papel del humanismo en la diplomacia.

El cónsul que escuchó el susurro de los siglos

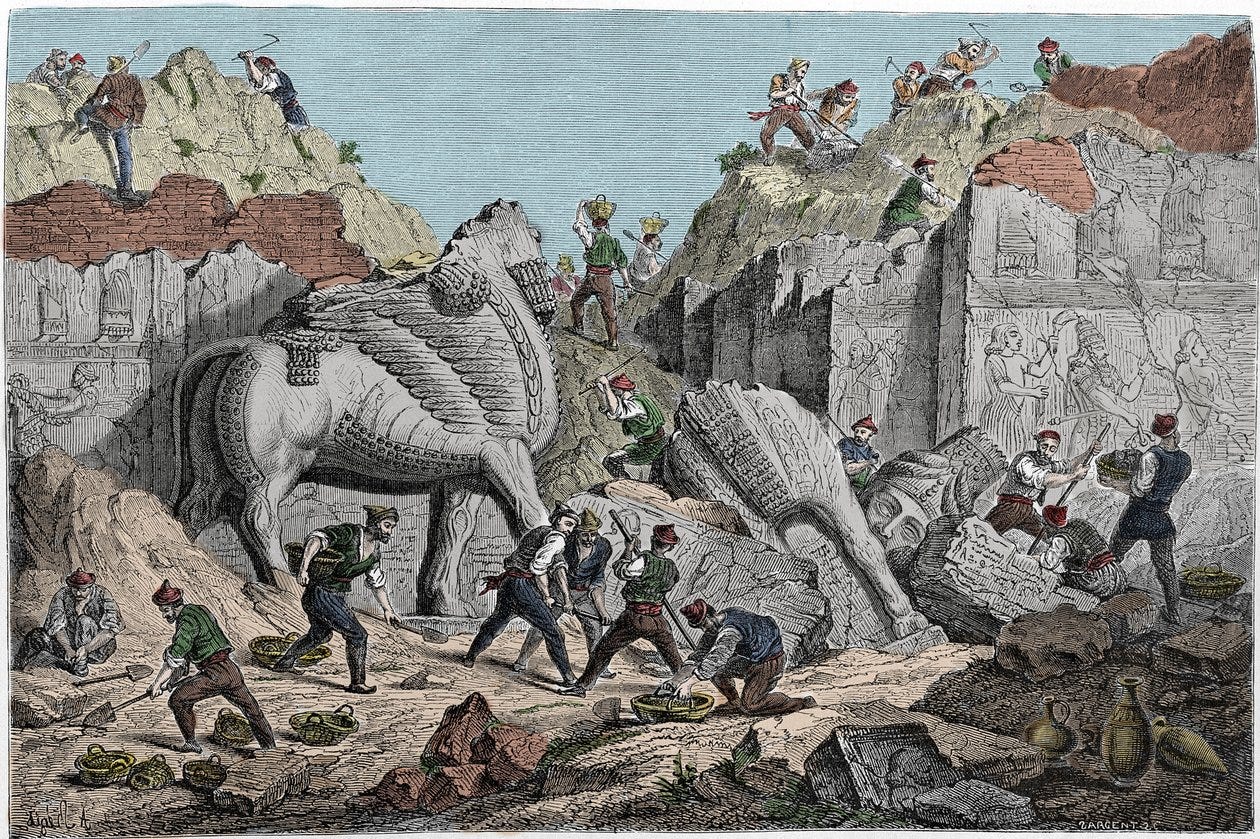

Era 1843 cuando Paul-Émile Botta, cónsul francés en Mosul, sintió la llamada de los cerros. No era arqueólogo; era un médico convertido en diplomático, un hombre del Renacimiento perdido en los confines del Imperio Otomano: poseía esa "curiosidad insaciable que caracteriza a los verdaderos exploradores del espíritu humano", como escribiría más tarde el historiador Seton Lloyd en "Foundations in the Dust". Cuando sus palas tocaron los primeros muros del palacio de Sargón II en Khorsabad, Botta no sabía que estaba desenterrando la primera biblioteca de la humanidad. Sus cartas a París, conservadas en los archivos del Quai d'Orsay, revelan la emoción de un hombre que intuía estar tocando algo sagrado.

"Creo haber encontrado el palacio de Nínive. Los muros están cubiertos de esculturas y inscripciones cuneiformes. Es un descubrimiento que cambiará nuestra comprensión del mundo antiguo."

— Paul-Émile Botta, carta al Ministro de Instrucción Pública, 1843

Botta operaba en un vacío legal fascinante. El Imperio Otomano, en su lenta agonía, ejercía un control nominal sobre estas tierras donde Abraham había caminado y donde Nabucodonosor había soñado jardines colgantes. Los permisos de excavación se obtenían con sobornos discretos y favores diplomáticos, en una danza de corrupción que habría hecho sonreír a Maquiavelo.

La competencia imperial por el alma del mundo

El éxito de Botta desató algo más que una carrera arqueológica: despertó una competencia por el control de la narrativa humana. Austen Henry Layard, enviado inicialmente como agente diplomático británico, se convirtió en el excavador de Nínive con la pasión de un converso. Su rivalidad con los franceses no era meramente académica; era, como observa el historiador Brian Fagan en "Return to Babylon", "una batalla por el derecho a interpretar los orígenes de la civilización occidental".

"Ningún trabajo de ficción, ningún poema, podría ser más extraordinario que la historia que estas ruinas nos cuentan. Aquí yacen los restos de la grandeza que una vez hizo temblar al mundo."

— Austen Henry Layard, "Nínive y sus restos", 1849

La correspondencia entre Layard y el embajador británico Sir Stratford Canning revela negociaciones diplomáticas de extraordinaria complejidad. Canning, conocido como "el Gran Elchi", no sólo facilitaba el transporte de antigüedades; estaba orquestando el mayor traslado de memoria cultural de la historia moderna.

"Estos monumentos asirios no pertenecen solo a Francia o Inglaterra; pertenecen a la humanidad entera. Son las páginas más antiguas del libro de nuestra civilización."

— Ernest Renan, "Mission de Phénicie", 1864

El humanismo como brújula en tierra extraña

Lo que distinguía a estos diplomáticos-arqueólogos era su formación humanística. Botta había estudiado medicina y filosofía; Layard era un viajero ilustrado que hablaba árabe y turco; Hormuzd Rassam, el asistente cristiano que descubrió la biblioteca de Asurbanipal, había sido educado en los clásicos griegos y latinos. Todos compartían esa curiositas que los humanistas del Renacimiento habían elevado a virtud cardinal.

Es evidente que estos hombres no eran simples saqueadores imperiales. Sus diarios revelan una genuina reverencia por las culturas que desenterraban. Layard escribía: "Cada bajorrelieve que emergía de la tierra me recordaba que la grandeza humana no es patrimonio de una sola época o nación". Era, en palabras del historiador del arte André Malraux, "la primera manifestación de lo que más tarde llamaríamos conciencia planetaria". El caso de George Smith, el asiriólogo autodidacta que descifró las tablillas del diluvio, ilustra perfectamente esta dimensión humanística: Smith, trabajando con materiales obtenidos por estos cónsules, experimentó lo que él mismo describió como "una epifanía": al leer la versión mesopotámica del diluvio universal, comprendió que la Biblia no era el primer texto de la humanidad, sino el heredero de tradiciones mucho más antiguas.

"Soy el primero en leer este relato desde la caída de Nínive. Al descifrar estas líneas sobre el diluvio, sentí que tocaba la fuente misma de nuestras tradiciones más sagradas."

— George Smith, tras descifrar la Epopeya de Gilgamesh, 1872

Estos funcionarios consulares desarrollaron, sin saberlo, los primeros protocolos de diplomacia cultural. Sus métodos, que el antropólogo Claude Lévi-Strauss describiría más tarde como "etnografía aplicada", anticiparon muchas prácticas modernas de protección del patrimonio. Establecieron redes de informantes locales, sistemas de catalogación y rutas de transporte que funcionaban como una primitiva UNESCO.

La correspondencia diplomática de la época revela cómo estos funcionarios navegaban entre sus obligaciones oficiales y sus pasiones intelectuales. Sus despachos a Londres y París no solo informaban sobre movimientos de tropas otomanas; describían el redescubrimiento de la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura de la humanidad. Como observa el historiador William Dalrymple en "Return of a King", estos diplomáticos operaban en "los márgenes del imperio, donde las reglas metropolitanas se difuminaban y la curiosidad individual podía florecer". Era en esos espacios liminales donde la diplomacia se convertía en humanismo aplicado.

El eco de Gilgamesh en los salones del poder

El descubrimiento de la Epopeya de Gilgamesh tuvo implicaciones que trascendían la arqueología. Por primera vez en tres milenios, la humanidad podía escuchar la voz de su primer héroe literario, un rey que lloraba por su amigo muerto y buscaba desesperadamente la inmortalidad.

"Gilgamesh es nuestro primer héroe literario y también el más humano. Su búsqueda de la inmortalidad es la búsqueda de todos los hombres, su dolor por Enkidu es el dolor universal por la muerte del amigo."

— Jorge Luis Borges, "Siete noches", 1980

Estos diplomáticos entendieron intuitivamente algo que la teoría de relaciones internacionales tardaría décadas en formalizar: que el control de las narrativas históricas es una forma de poder blando. Al desenterrar e interpretar la historia mesopotámica, no sólo estaban expandiendo el conocimiento; estaban redefiniendo los fundamentos de la civilización occidental. La competencia franco-británica por los tesoros asirios anticipó debates contemporáneos sobre restitución cultural. Los argumentos que entonces esgrimían - que estaban "salvando" las antigüedades de la destrucción - resuenan en controversias actuales sobre museos occidentales y patrimonio del Sur Global.

Como observa el crítico cultural Edward Said en "Orientalismo", estos diplomáticos fueron pioneros involuntarios de lo que hoy llamamos apropiación cultural. Muchos de los funcionarios consulares, operando en los márgenes del sistema internacional, contribuyeron a expandir la conciencia humana de formas que sus superiores nunca imaginaron. En una época donde la diplomacia se ha vuelto cada vez más técnica y especializada, la historia de estos diplomáticos-arqueólogos nos recuerda el valor de la formación humanística.

Los mismos territorios donde Botta y Layard excavaron son hoy escenarios de conflictos que involucran a las mismas potencias que entonces competían por influencia. La destrucción de sitios arqueológicos por ISIS nos recuerda la fragilidad del patrimonio cultural en zonas de conflicto, pero también la importancia de diplomáticos que entiendan el valor de la memoria colectiva.

El legado imperecedero

Escribiendo estas líneas desde la perspectiva del International Relations Forum, es imposible no reflexionar sobre las continuidades históricas: en los salones del Círculo del Liceo, donde profesionales de relaciones internacionales debaten las complejidades del mundo contemporáneo, pocas veces se recuerda que algunos de los descubrimientos más importantes de la humanidad fueron obra de diplomáticos con curiosidad intelectual multidisciplinaria: desde el arte clásico hasta la ópera vanguardista.

La próxima vez que contemplemos los toros alados de Nínive en el British Museum o los bajorrelieves de Khorsabad en el Louvre, recordemos que llegaron ahí no solo por la rapacidad imperial, sino por la curiosidad humanística de funcionarios que entendieron que su trabajo trasciendía la política inmediata. En los montículos polvorientos de Mesopotamia, redescubrieron no solo palacios y templos, sino la voz misma de la humanidad en su infancia. Estos diplomáticos del siglo XIX, sin saberlo, estaban preparando el futuro de la conciencia humana. Al devolver la voz a Gilgamesh, nos recordaron que somos una sola especie con una sola historia, escrita en tablillas de arcilla bajo las estrellas de Mesopotamia.

En sus manos, la diplomacia se convirtió en arqueología del alma humana. Y en esa transformación, quizás, reside la lección más profunda para quienes hoy navegamos las complejidades de un mundo interconectado: que la verdadera diplomacia no solo negocia intereses, sino que custodia la memoria colectiva de nuestra especie.

El International Relations Forum es una iniciativa del Círculo del Liceo dirigida a profesionales de relaciones internacionales, diplomacia y empresa. Nuestros análisis aspiran a combinar rigor académico con sensibilidad humanística para entender las fuerzas profundas que moldean nuestro mundo.